私には、子どもがいない。

大学を卒業して就職して以降、ずっと同じ会社ではないが、いわゆる「お勤め」をしてきた。出版社の編集者だったので、一般的なサラリーマンのライフスタイルではなかったけれど、とにかく仕事が好きで、働き詰めの毎日を送っていたら、いつしか中年になっていた。

三十代半ばを過ぎたころからか、結婚をしたい、いや、どっちかといえば、結婚をしないわけないよな・・・と思っていた。

子どもをもつなら急がないと・・・と言われる年頃であったよりも、私は人から言われた話を信じていたのである。

それは、取材で会った超能力者の予言だった。

「40歳になるころ、あなたには子どもが一人いる」と。

それが、たしか28歳くらいの出来事だったと思う。

そんな話、ふだんは多忙であるし、忘れていた。

でも、ことあるごとに・・・つまり、ふと誰かに好意をもったとき、もしくはそうしたアプローチをどなたかから匂わせられた際に、彼の予言がぼんやりと思い起こされた。

「ああ、やっぱりいつかは結婚をするんだろうなあ、そして一人、子どもをもつんだろうなあ」と。

予言のイメージがくっきりとしたかたちで膨らんでき、無視できなくなったのが、三十代の後半である。

「そういえば私、結婚してないじゃん!」

ちょうどそのころ、ある雨の日に螺旋階段で足を滑らせ転倒し、大怪我をするという出来事に見舞われる。左足首粉砕骨折。左足のくるぶしの部分が粉々に、足の甲や臑の部分も派手に折れていて、即手術→入院→リハビリとなって、その後も不自由が残った。

仕事は依然忙しく、車いすや松葉杖で打合せなどに行っていたが、身体に障害をもつという体験は、私を少し変えたらしい。

会社を離れて、フリーランスで仕事をするというのもアリなのかも――

それまで会社をやめることなど考えられず働きつづけていたが、「会社のない人生」という、もう一つの道が存在することに、ときたま思いをはせるようになる。

そしていつしか40歳を越えて、「結婚もしていない、子もいない」という状態のまま、退社の時を迎えた。

そこからさらに、十五年――

依然、殿方からの求婚はなく、つまり、超能力者の予言は当たらなかった。

私はいまも結婚をしていないし、子どももいない。

それはそれでよしとして、ずっと引っかかっていたことがある。

私の過去世が、「ギリシャ」に関係していると、あの超能力者が言っていたのだった。

え? 前世はギリシャ人?!・・・?!

私が会社をやめて、闘病を終え、作家修業がはじまって、ロシア語をやるようになったとき――まさに第78回(永楽帝の蒙古親征)に書いた「タタールのくびきТатарское Иго」(タタールは韃靼、まさに当稿「ダッタン人の踊り」のテーマ)――のころであるが、「ギリシャ」というずっと心に引っかかっていたワードが、いきなり私の世界の中心に立ち上がってきた。というのも、ロシア語はキリル文字なのである。そのみなもとは、ギリシャだ。

「40歳までに出産」という超能力者の予言は当たらなかったものの、私の人生はどこかでギリシャとつながっている・・・いまこうして「オデッセイ序曲」について書こうとしているのもその流れの一部、なのかもしれない。

そんなわけで、『ホメーロスのオデュッセイア物語』を読んでいる。

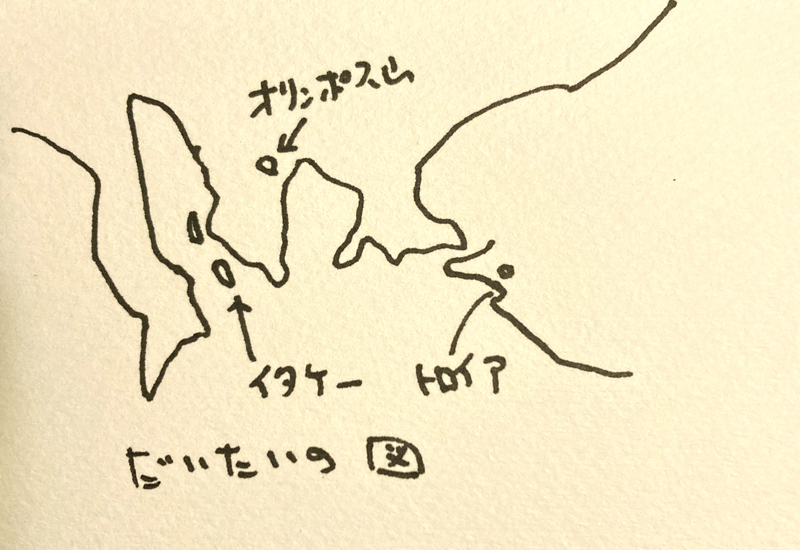

主人公のオデュッセウスは、いわゆる「トロイの木馬」――大きな木馬をつくり、そこに戦闘員が隠れて敵を騙し討ちするという――で有名な知将、ギリシャ・イタケー島(図をご参照ください)の王である。

この物語には、トロイア戦争に参加していたオデュッセウスが戦闘を終え、故郷・イタケーへ戻るまでの苦難の旅が描かれている。そうでなくとも十年にわたった大戦争でクタクタだというのに、そこから散々な目に遭いながら、ウチへ帰るまで二十年かかる。

その間、彼の選択と行動はすべて<超能力者の予言>のごとき神のお告げに導かれていく。

そうしたオデュッセウス里帰りのプロセスを、いまから三千年ほど前、ホメーロスという人が叙事詩に書いた。以降いろんな作家や語り部によって再話され、さまざまな言語で語りつがれて現在に至る。

私が手にした岩波少年文庫版は、イギリスの児童文学作家バーバラ・レオニ・ピカード(1917-2011)という、独学でギリシャ語を学んで伝説の再話を書いた方による作で、それを高杉一郎(1908-2008)が訳したものだ。高杉一郎さんといえばシベリア抑留体験について書かれた『極光のかげに』という名著がある。彼は児童文学の翻訳書を数多く残しており、この『オデュッセイア物語』もその一つだ。

美しい高杉一郎訳による本書の、冒頭部分を抜き書きする。

十年にわたるトロイア軍との戦争もようやくおわり、トロイアの城市が戦火のうちに焼けおちてしまうと、勝利をおさめたギリシア軍は、戦利品や捕虜たちをかきあつめた。そして、ギリシア軍のすべての指揮官たちは、最高指揮官アガメムノーン王の命令がくだるのを待って、つぎつぎに自分の船団を出発させ、それぞれの故郷にむかった。

そのなかには、ギリシア本土の西の海上に横たわる小島イタケーの王、オデュッセウスもまじっていた。オデュッセウスとその部下たちは、櫓が五十ある軍船十二隻に分乗して、船出した。一隻の軍船におよそ六十名の将兵が乗っていたが、彼らのあげた白帆が風をはらむと、青く塗ってある船首は、いきおいよく波を蹴たててすすんだ。十年にもおよぶつらい戦闘のあとで、ついになつかしい故郷のイタケー島を、ふたたびこの目で見ることができるのかと思うと、どの将兵の心も高くおどった。

(引用ここまで)

私はこの書き出しを読んで想像した。高杉一郎氏はこれを書きながら、自らの帰国(ダモイ)を重ね合わせたにちがいない。そしてこの先、次々起こるオデュッセウスの苦難――ナホトカからダモイするはずだった抑留者がラーゲリに送られるがごとく、「戦後」こそが苦難の本番であることを、思わずにおれないのだった。

<つづく>

引用:『ホメーロスのオデュッセイア物語(上)』岩波少年文庫

*当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。