今日は机に向かおうと、小さな書斎をあたためる。

会社時代から使っている足温器(Nationalと書いてあるからそうとう古い)と温風機に電源を入れ、コーヒーを作ってちょっと待つ。

毎年、この季節になると、抗がん剤治療を思い出す。

私の闘病していたころは、抗がん剤を投与されるとひどく吐いたものだが、いまはそうでもないのだろうか。当時より薬がぐんと良くなって、さほど気持ち悪くならないともきく。それならありがたいことだが、先だってとつぜん胸部に痛みをおぼえてギョッとした。ズキン!というのが何回か。そういうのって、ホルモンの関係で、ときたまあることと承知していながら、もしもまたあれ(ガン)になったらどうしようと真っ青になる。あれだったらああなってこうなって・・・と当時の体験からだいたい一連の治療プロセスがイメージできるので、暗~い気持ちになる。寒さで古傷も痛む。切って繋げた患部がむずむずして、何かを主張しているようだ。

話を鄭和に戻したい。

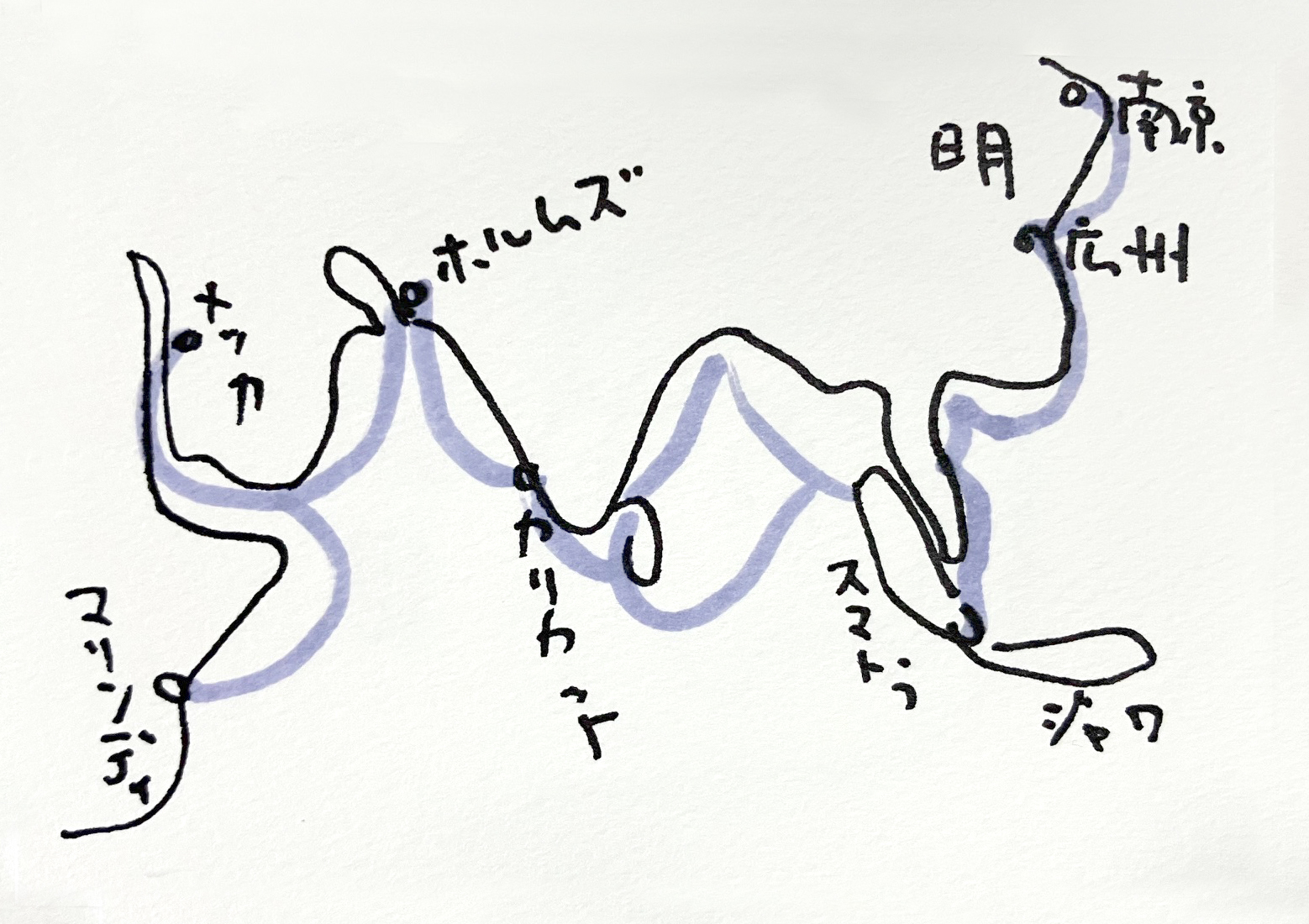

鄭和の大航海のコースは、まずチャンバ、次にジャワ→パレンバン、そしてマラッカへ・・・といったところまで書いた。マラッカのあとはスマトラ→セイロン→カリカット・・・と、第一回から三回目までは、ほぼ同じ航路をたどったようだ。そして、第四回目の航海では、ペルシア湾岸のホルムズに達した。そこからさらに西へ、分隊を派遣している。

分隊船はアラビアからアフリカ東岸をまわりマリンディへ――これが中国船にとって初めての、アラビア・アフリカ地域との出会いとなった。いまからおよそ600年前の出来事である。さぞやめずらしい体験の連続で、船員はたまげたことだろう。

珍奇な――物品のみならず、生き物も手に入れた。アラビアではライオンとヒョウを、アフリカではシマウマとダチョウとキリン・・・なかでもキリンは<聖獣>と云われ、「泰平の世が実現したときに出現する」とされていたから、お上を喜ばすにはもってこいの、超お手柄だったにちがいない。

この80余年後にヴァスコ・ダ・ガマの「インド航路発見」がある。つまりヨーロッパ人の一世紀近く前に、鄭和の艦隊はそこらへんを往来していた。

そもそもどうしてこんな大々的な遠征を永楽帝がおこなったのか?については、明朝の知名度を高め、皇帝の力を誇示し、周囲の国々を従わせるため――といったもっともな理由のほか、陳舜臣先生の「鄭和」(下記参考文献収録)に「ゆくえ不明になった建文帝をさがすため」との説が挙げられていたので紹介しておく。

永楽帝と甥の建文帝とが帝位を競った「靖難の変」は、四年ほど続き(この戦いで手柄を立てたことが鄭和の出世につながった)、永楽帝が勝利した。燕(現在の北京市あたり)の王だった彼は、太祖・洪武帝のときからの首都・南京を陥落させて、北京に遷都したものの、依然、建文帝の影におびやかされ・・・というのも、死んだはずの建文帝の死体が出ていなかったのである。

誰も建文帝の死体を見ていない。もしやどこかで生きているのでは・・・? そう疑心暗鬼になった永楽帝が血まなこになって建文帝を探しまわり、海外にまで船を出した・・・。

権力をいったん掌握すればライバルとその側近は総て根絶やしにする。世界じゅうの権力者・独裁者がそうであり、いつでもどこでも凄まじいほどの粛清が、時代の変わり目ごとに行われてきた。血こそ流れないけれど、会社でもある。トップがライバルとその側近を精神的にぶちのめし、居場所から追放し、二度と立ち上がれないようにするのだ。

こと明朝は、中国歴代王朝のなかでも独裁色が濃厚だったといわれている。お父さんにそっくりだった永楽帝は猜疑心が人一倍つよく、血縁や大臣ら近い者ほど信用せず、場合によっては抹殺し、イエスマンの宦官だけをまわりに置いて、奴隷のように働かせた。

最後の航海(第七回、61隻で二万七千人以上が乗り込んだ)は永楽帝の死後、宣徳帝の時代におこなわれ、このとき六十歳を超えていた鄭和がやはり長官に任命されている。

その分船隊は、アラビアのメッカに達した。部下が行っただけで鄭和は分船隊に加わっていなかったが、自ら指揮する船がとうとうイスラム教の聖地に入ったのには、感無量だったことだろう。この航海を終えて、鄭和は亡くなった(1434年ごろ。正確な年は不明)。

鄭和が亡くなって、この事業も終わった。

明の国力低下は否めないが、「鄭和がいた」からできたのだ。

「靖難の変」四年ほどのあいだに三十路を超え、永楽帝の引き立てによって連合艦隊司令長官に任命され、出世街道をひたはしった鄭和は、外交上手で組織の統率力にも長けた大航海のプロとして、永楽帝の要求に応えつづけた。一度の航行に数万人もの乗組員を動員して、莫大な費用を投じたこの大がかりな事業のリーダーとして過酷な航海をつとめ、帰ってきたらホッと一息つくまもなく、またすぐ行けと言われ、海に出る。その繰り返しだった鄭和の生涯。還暦のころには全身ボロボロだったはずである。永楽帝を最後まで信用していたかどうかも疑わしい。それでも、明の船をメッカに送れたことで、自分の神様にたいしては、ある約束を果たせたのではなかったか。これで後世に残る仕事をできたと――

鄭和の死から二十数年後に、大航海の企画話がもちあがったが、企画は頓挫した。鄭和がもういないのだから、できなかった。鄭和は宦官であり、皇帝の奴隷だったかもしれないが、鄭和でなければできない仕事をした。ほかにこんな人は、明朝にも清朝にも出ていない。鄭和の往来した海路をこのあと制するのは、イスラム諸国の密貿易者であり、ヨーロッパ商人勢であり、鄭和が命がけで手にいれた各地のめずらしい物品も、生き物も、何もかもが、やがてヨーロッパ人によって運ばれるようになる。

<つづく>

参考文献

『人物 中国の歴史8』 陳舜臣編集 集英社

『この一冊で「中国の歴史」がわかる!』 山口修著 宮崎正勝改 三笠書房

*当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。