私はその日をイメージしてみた。

ほんとうにその日が、やってくるのだろうか?

長らくあの場所から離れていた私には、なんだか信じられない話だった。

港区のビッグバンドに、私は二十代の終わりから在籍していた。

2013年にそのバンドを去って、以降私がカオを出すことは一度もなかったので、当然ながらほとんどのメンバーと会っていなかった。

ところが本格的なコロナ明けといっていいだろうこの夏、私はそのバンドの本番に、11年ぶりに参加することが決まった。クラリネットのソリストとして。

今年に入ってずっと「自分とクラリネットとのかかわり」について書いてきたので、このタイミングで吹けることは、何かのお導きだと思った。

場所は日比谷ミッドタウン、演奏曲はベニー・グッドマン楽団の「メモリーズ・オブ・ユー」と「シング・シング・シング」、そしてグレン・ミラー楽団の「ムーンライト・セレナーデ」。リハーサルは一回のみ、本番一週間前の7月7日、江戸川橋のBB!STUDIOで、と決まった。

その日へ向け、私はトレーニングを開始した。

日課はまず、曲を聴く。そして毎日少しずつ、短い時間でもいいからとにかく楽器を出してマウスピースをくわえて音を出す。

それは、くちびるをつくるためだ。

クラリネット・・・サックスもそうだが、吹く時に下唇を少し歯に巻き、そこにマウスピースをあてる。下唇がクッションの役目をしてマウスピースを支える。だから下唇をフカフカにしておくと、良い音が出る。

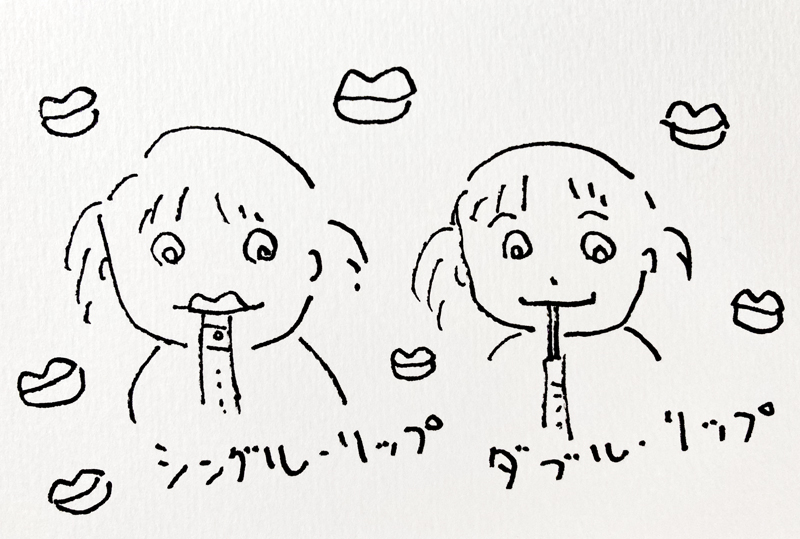

オーボエやファゴットの人は、下唇だけでなく、上唇も、巻く。上下の歯にくちびるを巻きつけるので「ダブル・リップ」と呼ばれる。それに対してクラリネットやサックスは、「シングル・リップ」だ(ダブル・リップで吹くサックス奏者もいる)。

「ダブル・リップ」のほうが痛く、「シングル・リップ」のほうがまし――かどうかは人によるだろうが、通常、ダブルはシングルの2倍。日曜夜にTVでN響を見るたび、オーボエやファゴットの方を気の毒だなあと思う。「ダブル・リップ」の大変さを、私は承知している。というのも、ファゴットを吹いていた時期が少しだけあるのだ。

<吹奏楽団>ではなく<管弦楽団>という世界をちょっとのぞいてみたくなり、地元オケの門を叩いたら、「クラリネットは、まにあっている。ファゴットをやってほしい」と言われた。もう何十年も前のことだが、当時ショウジさんという小柄な男の人がファゴットにいて、ファゴットの新人(=私)がやってきたことをたいへん喜んで、吹き方や楽器の手入れ、リードの作り方を丁寧に教えてくれた。そして一度だけ、一緒にステージに乗った。「美しき青きドナウ」の2ndファゴットのパートを、ショウジさんの隣で私は吹いた。彼はいまもどこかでファゴットを吹いているだろうか・・・私が「ダブル・リップ」の楽器を手にすることは二度とないだろうけれど、ショウジさんの優しさやファゴットへの愛を、私はまったく忘れていない。

「シングル・リップ」も、くちびるをあるていど鍛えておかなければ、吹いたときにくちびるの裏側が痛くなり、ときに傷ついて、そこから口内炎になったりするので、毎日少しずつ吹いて、くちびるを慣らしていく。

私は、わりと計画を立てるのが好きで、「毎日、少しずつ何かをやる」ということに喜びを感じるたちなのである。

くちびるづくりと並行して、キャビネットの奥に仕舞われていた、映画『ベニイ・グッドマン物語』(タイトル、ママ)のDVDを引っ張り出してみた。

シカゴの少年ベニーがクラリネットと出会い、やがて自分のバンドを組んで「レッツ・ダンス」のヒットを経て、カーネギー・ホールで演奏するまでのおよそ20年の話である。

そこにはアマチュアからプロへの転向の労苦、バンドメンバーとの軋轢などは、ほとんど描かれていない。スウィングの隆盛には、東欧やロシアからのユダヤ移民が黒人同様差別を受けていた背景があり、そこはブルーノート物語もそうなのだが、そのあたりもあまり見えてこない。ベニーのロマンスにフォーカスしており、それはウクライナ移民の子だった彼にとって階級社会を乗り越えるものになるけれど、エンディングはカーネギー・ホールで「メモリーズ・オブ・ユー」を吹いて、それがすなわちプロポーズ・・・そこでちっとも胸うたれないのは、私がクラリネット奏者のせいかもしれない。いくら音が本物でも画面の演者が演奏していないので、どうしても冷めてしまう。

一方、映画『グレン・ミラー物語』のほうも再鑑賞してみたが、こちらには素直に感動できた。あの時代の映画製作者の腕力に包まれた感じ。

映画を観てから、編集者のアサカさんが送ってくれた『ベニー・グッドマンとグレン・ミラーの時代』(小針俊郎・著)を読んだ。面白くて付箋だらけになった。ジャズバンド研究の最高峰をいく重厚な論考であり、歴史と社会学の書だ。本書によると、スウィング全盛期(1930年代~)幕開けの十年前から、ベニーとグレンは同じ楽団(ベン・ポラックの楽団)で寝食を共にしていたという。相部屋で、ときに食べ物を分け合って飢えをしのいだこともある同志であり、世に出る機会をうかがいつつ、互いに研鑽を積んでいた。そうしたエピソードを読むうち、かつて全米を巻き込んだスウィングジャズの熱狂をつくった二大スター、その代表曲を、100年後を生きる私が吹くのだという気持ちが盛り上がってくる。

そうこうするうち、私はその日を迎えた。

<つづく>

参考:

『グレン・ミラーとベニー・グッドマンの時代 ~人種差別と闘ったスウィングの巨人たち~』小針俊郎著、駒草出版

『ベニイ・グッドマン物語』1956年

監督・脚本 ヴァレンタイン・デイヴィス

音楽 ジョセフ・カーヘンソン

編曲 ヘンリー・マンシーニ

ベニイ・グッドマン=スティーブ・アレン

アリス・ハモンド(ベニイ・グッドマンの恋人)=ドナ・リード

『グレン・ミラー物語』1953年アメリカ

監督 アンソニー・マン

脚本 ヴァレンタイン・デイヴィス、オスカー・ブロドニー

グレン・ミラー=ジェームズ・スチュワート

ヘレン(グレン・ミラーの恋人)=ジューン・アリソン

ルイ・アームストロングやベン・ポラックなど出演

*当サイト内の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為はご遠慮ください。